TimeWaver 的歷史

及科學背景

1896

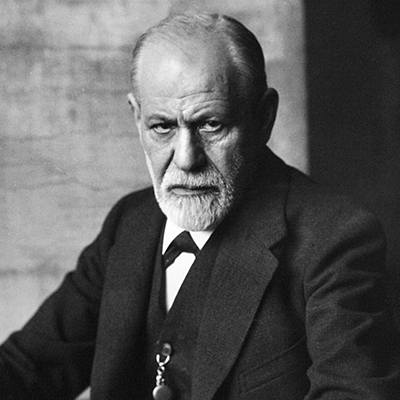

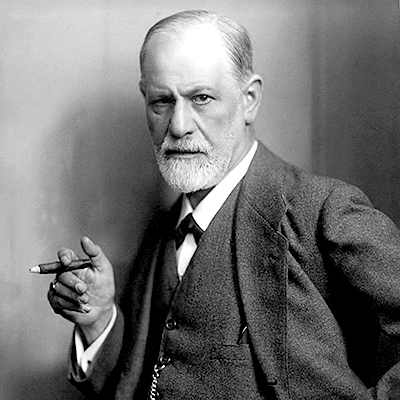

西格蒙德-弗洛伊德 (Sigmund Freud)

西格蒙德·弗洛伊德首次提出精神分析的概念。他深入研究人類的心理。

西格蒙德·弗洛伊德首次提出精神分析的概念。他深入研究人類的心理。1896

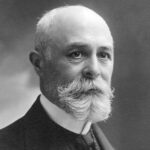

安托萬-亨利·貝克勒爾 (Antoine Henri Becquerel), 瑪麗·居里 (Marie Curie)

安托萬-亨利·貝克勒爾偶然發現了放射性,並將其稱為「鈾輻射」。一年後,作為貝克勒爾的博士生,瑪麗·居里繼續研究鈾輻射,並發現了其他放射性物質。然而,放射性衰變無法預測,遵循的並非因果過程,而是非因果過程。從那時起,必須開發全新的解釋模型。

安托萬-亨利·貝克勒爾偶然發現了放射性,並將其稱為「鈾輻射」。一年後,作為貝克勒爾的博士生,瑪麗·居里繼續研究鈾輻射,並發現了其他放射性物質。然而,放射性衰變無法預測,遵循的並非因果過程,而是非因果過程。從那時起,必須開發全新的解釋模型。自 1896 年起

突破性發現

量子物理學的突破性發現假設:現實的最深層次不是物質,而是信息。如此一來,物質與心理之間的分界就不復存在了。

1900

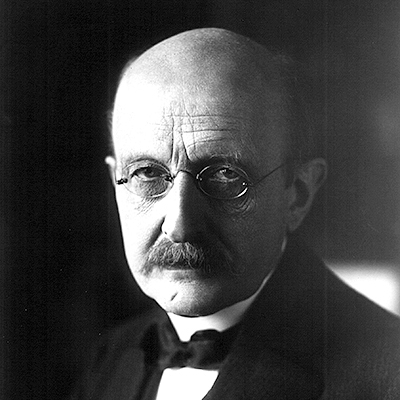

馬克斯·普朗克 (Max Planck)

馬克斯·普朗克提出了普朗克輻射定律,並以其量子假說為現代量子物理學奠定了基礎。他受到了當時尚不為人知的愛因斯坦的工作啟發。

馬克斯·普朗克提出了普朗克輻射定律,並以其量子假說為現代量子物理學奠定了基礎。他受到了當時尚不為人知的愛因斯坦的工作啟發。1900 – 1945

革命性的發現

量子物理的革命性發現提出了一個新的範例,構成了今日自然科學的基礎:現實的最深層次不是物質,而是信息。

1905

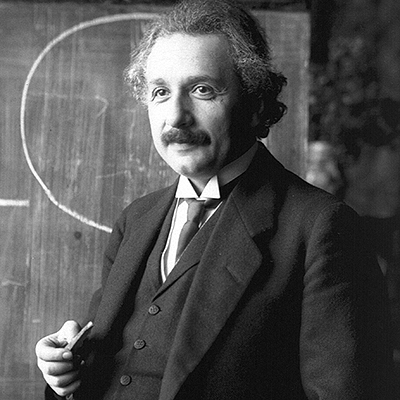

阿爾伯特·愛因斯坦 (Albert Einstein)

阿爾伯特·愛因斯坦擴展了普朗克的模型,解釋了光電效應,並因這項研究獲得諾貝爾獎 – 這標誌著量子物理學的誕生。.

阿爾伯特·愛因斯坦擴展了普朗克的模型,解釋了光電效應,並因這項研究獲得諾貝爾獎 – 這標誌著量子物理學的誕生。.自 1905 年起

革命性的發現

物理學不得不摒棄既定的因果關係原則。愛因斯坦和當時許多其他著名的物理學家都在研究一個數學規則,把物理學的四種基本力量集合在一起。一個「世界公式」是無法發展出來的。

1906

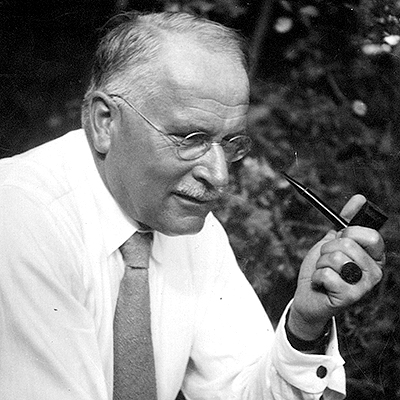

弗洛伊德 (S. Freud) 和他的同事榮格 (C. G. Jung)

弗洛伊德和他的同事榮格彼此認識。在接下來的幾年裡,他們進行了深入的專業交流。

1906 – 1924

弗洛伊德 (S. Freud) 與榮格 (C.G. Jung)

弗洛伊德建立了「意識」與更大且更具影響力的「無意識」之間的區別,並提出了人類心理的結構模型。榮格則發展出「集體無意識」模型及原型理論,從而將心理學引入新的形而上學層面。

弗洛伊德建立了「意識」與更大且更具影響力的「無意識」之間的區別,並提出了人類心理的結構模型。榮格則發展出「集體無意識」模型及原型理論,從而將心理學引入新的形而上學層面。1912

亞歷山大·古爾維奇 (Alexander Gurwitsch)

亞歷山大·古爾維奇於1912年發表了他的形態場理論,並於1923年在洋蔥細胞中發現了光子發射現象。隨後,生物物理學家弗里茨·A·波普 (Fritz A. Popp)教授通過實驗證明了人類的這種發射現象,並進一步建立了他自己的生物光子學理論。

亞歷山大·古爾維奇於1912年發表了他的形態場理論,並於1923年在洋蔥細胞中發現了光子發射現象。隨後,生物物理學家弗里茨·A·波普 (Fritz A. Popp)教授通過實驗證明了人類的這種發射現象,並進一步建立了他自己的生物光子學理論。1924

維爾納·海森堡 (Werner Heisenberg)

維爾納·海森堡建立了理論量子力學,為未來的核物理學提供了決定性的推動力。

維爾納·海森堡建立了理論量子力學,為未來的核物理學提供了決定性的推動力。1924 - 1931

許多知名物理學家

量子物理學的「狂飆突進」時期。尼爾斯·波爾 (Niels Bohr)、維爾納·海森堡 (Werner Heisenberg)、沃爾夫岡·泡利 (Wolfgang Pauli)、卡爾·弗里德里希·馮·魏茨澤克 (Carl Friedrich von Weizsäcker) 以及許多其他著名物理學家進行持續的科學交流。

1925

沃爾夫岡·泡利 (Wolfgang Pauli)

諾貝爾獎得主沃爾夫岡·泡利引入了第四個量子數來描述原子中的電子,從而解釋了元素的穩定性。

諾貝爾獎得主沃爾夫岡·泡利引入了第四個量子數來描述原子中的電子,從而解釋了元素的穩定性。©Author unknown, Wolfgang Pauli, CC BY 4.0

1930

沃爾夫岡·泡利 (Wolfgang Pauli)

1930年,沃爾夫岡·泡利提出了中微子假說,通過引入一種新的基本粒子來解釋放射性衰變。

1931

卡爾·弗里德里希·馮·魏茨澤克 (Carl Friedrich von Weizsäcker)

卡爾·弗里德里希·馮·魏茨澤克研究量子理論的哲學層面。

卡爾·弗里德里希·馮·魏茨澤克研究量子理論的哲學層面。©Hilberath, Kurt, Bundesarchiv B 422 Bild-0174, Carl Friedrich v. Weizsäcker, CC BY-SA 3.0 DE

1932

沃爾夫岡·泡利 (Wolfgang Pauli) 與卡爾·榮格 (C.G. Jung)

沃爾夫岡·泡利與卡爾·榮格首次會面,並建立了深厚的友誼。在隨後的幾十年中,他們不斷交流思想,共同提出了共時性原則。該原則指出,同時發生或時間上接近的事件雖無因果關聯,但表面上似乎相關,實際上僅僅通過意義相連。在接下來的數年裡,榮格成功地通過經驗證明,不僅存在主觀的無意識,還存在一種客觀的集體無意識,它將整個人類聯繫在一起。

1938

奧托·哈恩 (Otto Hahn)

奧托·哈恩發現了核裂變。最初,人們主要關注的是核能的和平用途。

奧托·哈恩發現了核裂變。最初,人們主要關注的是核能的和平用途。1943

尼爾斯·波爾 (Niels Bohr) 與埃爾溫·薛丁格 (Erwin Schrödinger)

尼爾斯·波爾和埃爾溫·薛丁格,作為量子物理學的共同創始人及後來的諾貝爾獎得主,提出量子過程代表了物質與意識之間的界面。

尼爾斯·波爾和埃爾溫·薛丁格,作為量子物理學的共同創始人及後來的諾貝爾獎得主,提出量子過程代表了物質與意識之間的界面。1945

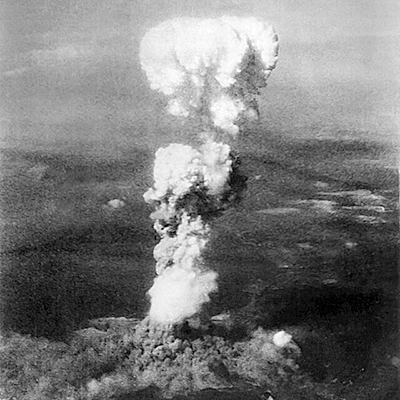

廣島原子彈爆炸

1945年歐洲戰爭結束,廣島和長崎原子彈的投放成為人類歷史上的轉折點。最終,這一事件之所以能夠發生,正是因為量子物理學的發展。同時,這也成為科學和該領域研究的轉捩點。

1945年歐洲戰爭結束,廣島和長崎原子彈的投放成為人類歷史上的轉折點。最終,這一事件之所以能夠發生,正是因為量子物理學的發展。同時,這也成為科學和該領域研究的轉捩點。1952

沃爾夫岡·泡利 (Wolfgang Pauli) 與卡爾·榮格 (C.G. Jung)

沃爾夫岡·泡利與卡爾·榮格共同出版了《自然與心靈的詮釋》(The Interpretation of Nature and the Psyche) 一書,在書中他們具體闡述了共時性原則。

1961

羅伯特·G·賈恩 (Robert G. Jahn)

普林斯頓大學的G·賈恩教授創立了普林斯頓工程異常研究實驗室(PEAR)。他在既有的科學界之外進行研究,數十年來致力於研究心理對物理隨機和噪聲過程的影響力。

普林斯頓大學的G·賈恩教授創立了普林斯頓工程異常研究實驗室(PEAR)。他在既有的科學界之外進行研究,數十年來致力於研究心理對物理隨機和噪聲過程的影響力。1969

布爾克哈德·海姆 (Burkhard Heim)

基於愛因斯坦的研究,物理學家布爾克哈德·海姆(曾於馬克斯·普朗克研究所 (Max Planck Institute) 師從沃納·海森堡 (Werner Heisenberg))首次發展出一種統一場論,並定義了物理信息場。在最終版本中,布爾克哈德·海姆的模型包含12個維度,因此解釋了宇宙。該模型區分了物理現實與意識的現實。

基於愛因斯坦的研究,物理學家布爾克哈德·海姆(曾於馬克斯·普朗克研究所 (Max Planck Institute) 師從沃納·海森堡 (Werner Heisenberg))首次發展出一種統一場論,並定義了物理信息場。在最終版本中,布爾克哈德·海姆的模型包含12個維度,因此解釋了宇宙。該模型區分了物理現實與意識的現實。1980

戴維·玻姆 (David Bohm)

1980年,量子物理學家戴維·玻姆出版了《整體性與隱含秩序》(Wholeness and the Implicate Order) 一書。玻姆發現的結構定義了顯性秩序與隱性秩序,並為之提供了數學形式。他認為,隱性秩序始終存在,且無法被客觀化。在書中,他也描述了內隱意識作為自我意識的基礎。他的理論仍然是量子理論中最有前景的解釋之一。

1980年,量子物理學家戴維·玻姆出版了《整體性與隱含秩序》(Wholeness and the Implicate Order) 一書。玻姆發現的結構定義了顯性秩序與隱性秩序,並為之提供了數學形式。他認為,隱性秩序始終存在,且無法被客觀化。在書中,他也描述了內隱意識作為自我意識的基礎。他的理論仍然是量子理論中最有前景的解釋之一。1981

魯珀特·謝爾德雷克 (Rupert Sheldrake)

英國生物學教授魯珀特·謝爾德雷克透過其研究與出版物使「形態場 (morphic fields)」的概念在國際間廣為人知。

英國生物學教授魯珀特·謝爾德雷克透過其研究與出版物使「形態場 (morphic fields)」的概念在國際間廣為人知。©Zereshk, Sheldrake TASC2008, Rupert Sheldrake, CC BY 3.0

1989

馬庫斯·施米可 (Marcus Schmieke)

馬庫斯·施米可,TimeWaver 技術的發明者,在學習物理和哲學後,於印度的多個修道院生活了十二年。在此期間,他深入研究了吠陀哲學和占星術等領域。將自然科學與哲學相結合,成為他人生的指導原則。

馬庫斯·施米可,TimeWaver 技術的發明者,在學習物理和哲學後,於印度的多個修道院生活了十二年。在此期間,他深入研究了吠陀哲學和占星術等領域。將自然科學與哲學相結合,成為他人生的指導原則。1994

科學著作

馬庫斯·施米可致力於將自然科學與哲學相結合,延續1945年前著名科學家的研究工作。他專注於彌合物理學與心理學、心靈與物質之間的鴻溝。

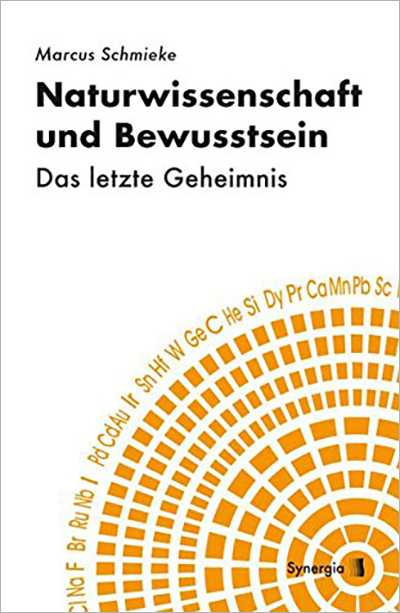

1995

自然科學與意識

《自然科學與意識:最後的秘密》(Naturwissenschaft und Bewusstsein: Das letzte Geheimnis) 是馬庫斯·施米可的首部重要著作,旨在構建物理學與哲學之間的橋樑。

《自然科學與意識:最後的秘密》(Naturwissenschaft und Bewusstsein: Das letzte Geheimnis) 是馬庫斯·施米可的首部重要著作,旨在構建物理學與哲學之間的橋樑。1996

吠陀學院基金會 (ConScience e.V. 自 2018 年起)

吠陀學院的成立(在放射性發現100年後):

出版物、研討會、網路研討會、講座系列,涵蓋梵文、瑜伽、阿育吠陀、印度占星術、印度建築的研究。2012年更名為 ConScience。由於許多研究領域超出了吠陀知識的範疇,吠陀學院於2018年更名為 ConScience e.V.

1997

馬庫斯·施米可的著作《生命的領域》(Das Lebensfeld)

《生命的領域》結合了現代自然科學的基本原理與對生命的靈性觀點。

《生命的領域》結合了現代自然科學的基本原理與對生命的靈性觀點。1998

馬庫斯·施米可與布爾克哈德·海姆會面

這次會面促成了密切的交流。對於馬庫斯·施米可來說,布爾克哈德·海姆的12維模型構成了信息場分析的科學基礎,也是 TimeWaver 系統開發的理論基礎。

這次會面促成了密切的交流。對於馬庫斯·施米可來說,布爾克哈德·海姆的12維模型構成了信息場分析的科學基礎,也是 TimeWaver 系統開發的理論基礎。2002 – 2007

羅伯特·G·賈恩(Robert G. Jahn)和尼古拉·科茲列夫(Nikolai Kozyrev)

將羅伯特·G·賈恩教授的研究與俄羅斯天體物理學家尼古拉·科茲列夫的研究成果相結合,最終帶來了突破性進展。時間在物質與信息場之間的交流中被賦予了關鍵作用。通過整合兩個科茲列夫鏡,TimeWaver 技術變得切實可行。出現的非因果物理效應在 TimeWaver 系統中起著重要作用。如今,TimeWaver的硬體和軟體已經面世,能夠將人與信息場連接起來。

將羅伯特·G·賈恩教授的研究與俄羅斯天體物理學家尼古拉·科茲列夫的研究成果相結合,最終帶來了突破性進展。時間在物質與信息場之間的交流中被賦予了關鍵作用。通過整合兩個科茲列夫鏡,TimeWaver 技術變得切實可行。出現的非因果物理效應在 TimeWaver 系統中起著重要作用。如今,TimeWaver的硬體和軟體已經面世,能夠將人與信息場連接起來。2007

成立 TimeWaver

在柏林創立 TimeWaver 公司,並在德國進行首批 TimeWaver 系統的生產和開發。首款 TimeWaver 系統推出後,即獲得了即時且持續的成功,激勵了進一步的研究與產品開發。

在柏林創立 TimeWaver 公司,並在德國進行首批 TimeWaver 系統的生產和開發。首款 TimeWaver 系統推出後,即獲得了即時且持續的成功,激勵了進一步的研究與產品開發。2009

IACR(應用意識研究所)

在柏林成立了 IACR(應用意識研究所),專門研究物質與意識之間的相互作用。2012年,IACR 啟動了「單電子意念開關實驗」。

2010

克蘭茲林 (Kränzlin) 城堡

TimeWaver 遷至克蘭茲林城堡,並持續至今。

TimeWaver 遷至克蘭茲林城堡,並持續至今。2010 - 2024

開發了多種應用於信息場技術和頻率應用領域的 TimeWaver 系統

TimeWaver成功開發了多種系統,不僅用於專業的身心健康領域,還涵蓋商業、教練輔導、家庭分析和個人成長。這些系統在國際上銷售,並在全球範圍內對用戶進行專業培訓。

從2010年起,TimeWaver 的開發團隊致力於將頻率應用整合到 TimeWaver 系統中。其結果是 TimeWaver Frequency 系統 已經開發完成。下一個里程碑已達成:頻率應用的信息場分析。

該 TimeWaver Frequency McMakin 系統 由美國的卡羅琳·麥瑪欽 (Carolyn McMakin) 博士合作開發,基於她自1996年以來在頻率特定微電流(FSM)領域的經驗。

與 TimeWaver BIZ在商業領域及 TimeWaver Coaching 模組, 隨後幾年內,針對信息場分析的重要新應用持續開發中。

2013

TimeWaver Home

開發了 TimeWaver Home 系統,一款用於家庭應用的緊湊型TimeWaver技術設備。

開發了 TimeWaver Home 系統,一款用於家庭應用的緊湊型TimeWaver技術設備。2013

全球地球療癒計畫 (GEHP)

全球地球療癒計畫 (GEHP) 由 亨德里克·特魯古特 (Hendrik Treugut) 博士、湯瑪斯·巴沙布 (Thomas Baschab) 和 馬庫斯·施米可發起,並獲得合作夥伴 羅傑·尼爾森 (Roger Nelson) 博士和 布倫達·鄧恩 (Brenda Dunne) 的支持。

2013

克里斯蒂安·哈爾珀 (Christian Halper)

企業家、素食先驅及餐廳經營者克里斯蒂安·哈爾珀加入公司,成為投資者和合夥人。

企業家、素食先驅及餐廳經營者克里斯蒂安·哈爾珀加入公司,成為投資者和合夥人。2015

馬庫斯·施米可所著的《量子天才第二春》(The Second Path) 一書

《量子天才第二春》描述了馬庫斯·施米可的發現、洞見與發展的人生旅程。

《量子天才第二春》描述了馬庫斯·施米可的發現、洞見與發展的人生旅程。2015

LevelWave 模組 / RealTimeWaver

經過多年與薩賓娜·韋伯 (Sabine Weber) 的合作開發,TimeWaver LevelWave 模組即將完成,擴展至多達650億個信息單元。同時,RealTimeWaver也已發布,實現了信息場中過程的實時監控。

2017

馬庫斯·施米可所著的《跟隨內在之道》(Follow the Inner Path) 一書

《跟隨內在之道》是《量子天才第二春》一書的續集,揭示了塑造並啟發馬庫斯·施米可的深層內在洞見。

《跟隨內在之道》是《量子天才第二春》一書的續集,揭示了塑造並啟發馬庫斯·施米可的深層內在洞見。2017

TimeWaver Pro 軟體

TimeWaver Pro 軟體正式推出,標誌著 TimeWaver 軟體進一步發展的一個重要里程碑。

2017

ECR(存在主義意識研究)研究所成立

存在主義意識研究所是在Veden-Akademie e.V. 的贊助下成立,旨在組織意識研究主題的研討會、大會和講座,並與其他組織建立聯繫。

存在主義意識研究所是在Veden-Akademie e.V. 的贊助下成立,旨在組織意識研究主題的研討會、大會和講座,並與其他組織建立聯繫。2017

Healy 的問世

首款採用信息場技術並由智能手機控制的可穿戴醫療設備 Healy 正式推出。

首款採用信息場技術並由智能手機控制的可穿戴醫療設備 Healy 正式推出。2018

第一屆 ECR 研討會

第一屆 ECR 研討會有許多人文學者和自然科學家參加;在 Bad Nauheim 舉行的第一屆意識世界會議有 300 多人參加。

2019

Healy World 網絡的成立

在超過20個國家,Healy World 成功作為國際網絡啟動,以 Healy 為主要產品。同時推出 Healy 手錶。

在超過20個國家,Healy World 成功作為國際網絡啟動,以 Healy 為主要產品。同時推出 Healy 手錶。2020

Healy World 網絡

Healy World 網絡 慶祝會員突破200,000人。.

2021

EQTC 課程:由七位國際教授主講的關於意識與量子物理學大學課程

2021年4月至6月,馬庫斯·施米可與七位國際教授共同舉辦了一門名為「量子理論向意識的擴展」的證書課程,吸引了100位學員參加。

2021年4月至6月,馬庫斯·施米可與七位國際教授共同舉辦了一門名為「量子理論向意識的擴展」的證書課程,吸引了100位學員參加。2021

科學與醫學網絡和伽利略委員會與 ECR 的合作

與國際科學與醫學網絡及伽利略委員會緊密合作

2023

美國上市

TimeWaver 系統在美國正式推出

TimeWaver 系統在美國正式推出2025

產品發佈:TimeWaver MobileQuantum

信息場技術的未來,現在開始。

信息場技術的未來,現在開始。